Farbmanagement-Grundlagen

Farbräume und Farbsysteme

Es gibt eine große Menge von Farben, die wir Menschen sehen können.

Daneben gibt es auch Farben, die zwar von manchen Tieren gesehen werden

können, aber nicht von uns Menschen; solche Farben bleiben im

ICC-Farbmanagement unberücksichtigt, denn es ist ein System für Menschen.

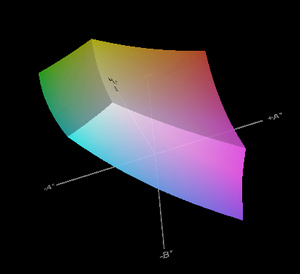

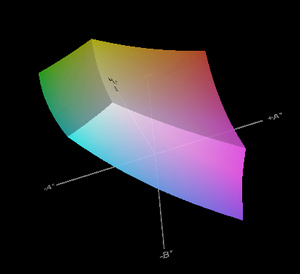

Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch

darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:

Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert

die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von

Farbräumen.

Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch

darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:

Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert

die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von

Farbräumen.

Ein Farbraum ist also kein tatsächlicher Raum, sondern ein reines

Gedankenmodell. Erst durch die drei Dimensionen können wir Farb- und

Helligkeitswerte anschaulich in Bezug setzen.

An den Außenseiten des Farbraumes finden sich die stark gesättigten

Farben. In der Mittelachse liegen die farblosen Grautöne; daher spricht

man auch von der Grauachse. Ein Ende der Grauachse ist der Schwarzpunkt,

das entgegengesetzte Ende der Weißpunkt.

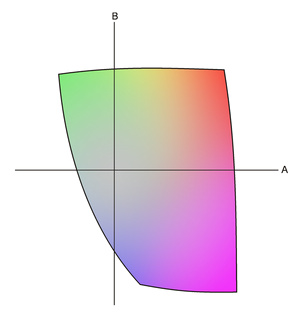

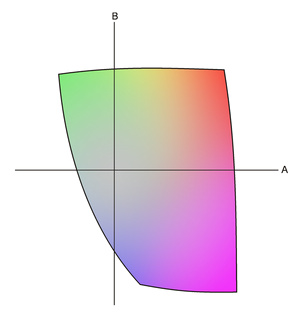

Im Farbmanagement ist die Sättigung entscheidend; daher

genügt es zum Vergleich von Farbräumen häufig, einen zweidimensionalen

Schnitt des Farbraumes zu zeigen. Hierfür wählt man die mittlere

Helligkeit, oder man projiziert die maximal auftretenden Sättigungen auf

eine Fläche.

Jeder Farbraum wird definiert von seinen

Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der

jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man

von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem

kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen

als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr

oft.

Jeder Farbraum wird definiert von seinen

Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der

jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man

von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem

kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen

als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr

oft.

Der größte definierte Farbraum (also der Farbraum mit dem maximalen

Gamut) ist der CIE-Lab-Farbraum, der als Referenzfarbraum (englisch

"Profile Connection Space", kurz PCS) definiert ist. Er ist so

dimensioniert, dass er mehr oder weniger alle Farben enthält, die ein

normaler Mensch sehen kann. Jeder andere im Farbmanagement verwendete

Farbraum stellt eine Teilmenge von CIE-Lab dar.

(Streng genommen heißt dieser Referenzfarbraum CIE-L*a*b*; mit den

Sternchen unterscheiden ihn die Fachleute von einer älteren

Lab-Definition.

Zudem gibt es neben CIE-Lab noch einen anders definierten, aber gleich

großen Referenzfarbraum namens CIE-XYZ.

Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie irgendwo CIE-L*a*b* oder

CIE-XYZ lesen. Der Einfachheit halber spreche ich in dieser Artikel-Serie

ab jetzt immer von CIE-Lab, wenn es um einen der Referenzfarbräume geht.)

Dank des physikalisch genau definierten Referenzfarbraumes CIE-Lab gibt

es ein Bezugssystem, mit dem das Farbmanagement rechnen kann. Jeder Farbe,

die in irgendeinem (Teil-)Farbraum vorkommt, kann man einen exakten Wert

in CIE-Lab zuordnen. So kann man Farben umrechnen, die in verschiedenen

Farbräumen verschiedene Werte annehmen. Das ist die Grundlage des

praktischen Farbmanagements.

Farbsysteme

Da man als Digitalfotograf hauptsächlich mit dem RGB-Farbsystem zu tun

hat, ist der Umgang mit anderen Systemen anfangs etwas ungewohnt.

Die gute Nachricht dabei: Für 99 % aller Anwendungen, mit denen man als

Hobbyfotograf zu tun hat, kann man das gewohnte RGB-System nutzen. Die

Kenntnis anderer Systeme ist lediglich hilfreich zum Verständnis der

Theorie.

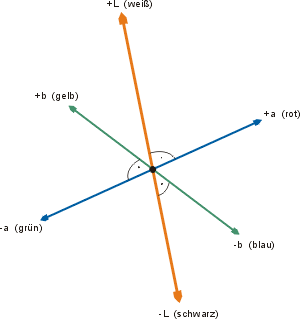

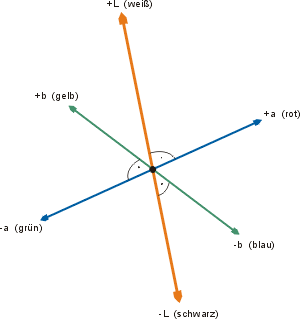

Im Lab-Farbsystem ist

insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei

Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und

den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala

zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen

Blau und Gelb/Orange.

Im Lab-Farbsystem ist

insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei

Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und

den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala

zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen

Blau und Gelb/Orange.

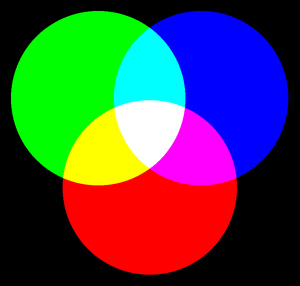

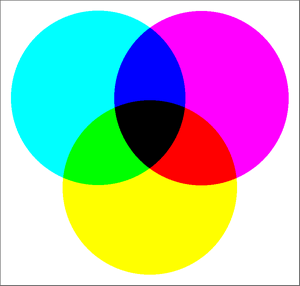

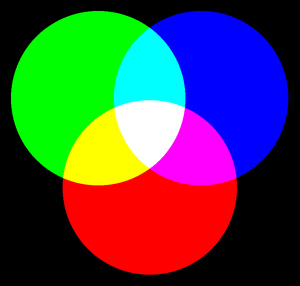

Im RGB-Farbsystem

werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und

Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen

kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,

addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.

Im RGB-Farbsystem

werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und

Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen

kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,

addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.

Anders als in Lab ist in RGB keine eindeutige Trennung nach Helligkeits-

und Farbinformation gegeben; wer nur das RGB-Farbmodell kennt, tut sich

daher mit dem Verständnis des grundlegenden Farbmanagements etwas schwer.

RGB ist der natürliche Farbraum jedes Monitors und der meisten

Digitalkameras, denn dort werden Farben genau aus Rot, Grün und Blau

gemischt. Auch Fotobelichter arbeiten in RGB.

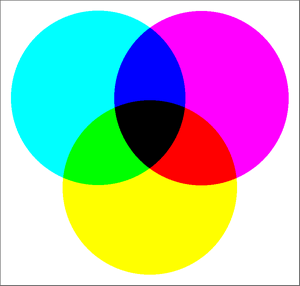

Das CMYK-Farbsystem

wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also

professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK

stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan

(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte

Key-Farbe (Schwarz).

Das CMYK-Farbsystem

wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also

professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK

stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan

(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte

Key-Farbe (Schwarz).

Subtraktive Farbmischung ist das Prinzip, das wir z. B. vom Mischen von

Wasserfarben kennen. Jede Farbe kann einen Wert von 0 bis 100 % annehmen.

Cyan, Magenta und Yellow zu jeweils 100 % übereinander gedruckt sollten

theoretisch Schwarz ergeben, aber da das in der Praxis des Offsetdrucks

nie so perfekt klappt (es entsteht nur ein schmutziges Dunkelgrau), druckt

man die ganz dunklen Stellen zusätzlich noch mit schwarzer Farbe.

Als Hobbyfotograf und selbst als Zeitungsfotograf wird man eher selten in

die Situation kommen, zu druckende Bilder nach CMYK konvertieren zu müssen

(siehe hier). Normalerweise gibt der

Fotograf RGB-Bilder ab und überlässt die Konvertierung dem Verlag bzw. der

Druckerei.

Obwohl auch Tintenstrahldrucker und Farblaserdrucker ihre Farben mit

einer Form von CMYK mischen, kommt der Benutzer damit ebenfalls nicht in

Berührung; in diesem Fall erfolgt die Konvertierung automatisch im

Druckertreiber, und der Benutzer arbeitet immer mit RGB. Das ist auch

besser so, da jeder Drucker sein eigenes Farbmischverfahren anwendet, das

nicht mit einem der standardisierten CMYK-Offset-Farbräume übereinstimmt;

man denke zur Verdeutlichung an Tintenstrahldrucker mit sechs oder acht

Tinten.

Autor: Andreas Beitinger

Letzte Änderung: Oktober 2017

IMPRESSUM

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Nächster

Teil

Nächster

Teil

Zurück

zur Übersicht

Zurück

zur Übersicht

Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch

darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:

Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert

die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von

Farbräumen.

Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch

darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:

Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert

die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von

Farbräumen. Jeder Farbraum wird definiert von seinen

Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der

jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man

von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem

kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen

als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr

oft.

Jeder Farbraum wird definiert von seinen

Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der

jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man

von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem

kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen

als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr

oft. Im Lab-Farbsystem ist

insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei

Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und

den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala

zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen

Blau und Gelb/Orange.

Im Lab-Farbsystem ist

insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei

Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und

den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala

zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen

Blau und Gelb/Orange. Im RGB-Farbsystem

werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und

Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen

kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,

addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.

Im RGB-Farbsystem

werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und

Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen

kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,

addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System. Das CMYK-Farbsystem

wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also

professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK

stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan

(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte

Key-Farbe (Schwarz).

Das CMYK-Farbsystem

wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also

professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK

stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan

(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte

Key-Farbe (Schwarz).